Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis- Servicelevel und seine Auswirkungen auf das Bestandsmanagement

- Was versteht man unter Servicelevel?

- Welche Kriterien beeinflussen das Servicelevel in unserem Unternehmen?

- Wie lässt sich das Servicelevel messen?

- Wie beeinflusst der Servicelevel den Bestand?

- Welcher Zusammenhang besteht zwischen Service Level und Sicherheitsbestand?

- Wie wird der Sicherheitsbestand berechnet?

- Wie beeinflusst der Servicegrad das Sortiment?

- Wie können Servicelevels optimiert werden

- Servicelevel-FAQs

Überblick

Servicelevel im Bestandsmanagement ist die Fähigkeit, Kundennachfrage ohne Out-of-Stocks zu erfüllen, häufig als Prozentsatz ausgedrückt (z. B. 95 % der Nachfrage erfüllt). Es ist eine strategische Entscheidung, die Bestandsniveaus direkt beeinflusst, insbesondere den Sicherheitsbestand, da ein höherer Servicelevel mehr Sicherheitsbestand erfordert, um Unsicherheiten in Nachfrage/Angebot abzufedern.

Stockouts und Überbestände sind zwei Seiten derselben Medaille, die jedoch beide das Unternehmensergebnis erheblich beeinträchtigen können.

Einerseits führen Fehlbestände zu entgangenen Umsätzen und Einnahmen, die entweder gar nicht oder erst später realisiert werden. Andererseits können Überbestände dazu führen, dass Lagerbestände veralten und an Wert verlieren.

Um die richtige Balance zu erreichen, die Fehl- und Überbestände vermeidet, ist eine kontinuierliche Optimierung notwendig. Dies kann auf verschiedenen Wegen erreicht werden, aber die Produktverfügbarkeit ist hierbei ein wesentlicher Parameter.

Was versteht man unter Servicelevel?

Im Kontext des Lieferkettenmanagements beschreibt das Servicelevel oder bzw. der Servicegrad die Wahrscheinlichkeit, dass eine Stockout-Situation vermieden wird und Kunden bedient werden können. Einfach ausgedrückt: Bei einem Servicegrad von 95 % bedeutet dies, dass die Nachfrage von 95 von 100 Kunden erfüllt werden kann.

Welche Kriterien beeinflussen das Servicelevel in unserem Unternehmen?

Das Serviceniveau, das wir unseren Kunden bieten, spiegelt die Strategie unseres Unternehmens wider. Eine hohe Produktverfügbarkeit erfordert finanzielle Mittel für einen höheren Bestand. Es kann eine sinnvolle Strategie sein, der Kundenzufriedenheit die oberste Priorität einzuräumen, auch wenn dies höhere Kosten bedeutet. Alternativ können wir aber auch eine kostenorientierte Strategie in Betracht ziehen, bei der wir in Kauf nehmen, gelegentlich einen Auftrag erfüllen zu können, um die Kosten im Griff zu behalten.

Wie lässt sich das Servicelevel messen?

Der Servicegrad kann grundsätzlich auf zwei Arten erfasst werden. Erstens lässt sich messen, wie oft ein Kunde ein Produkt nachfragt, das wir nicht liefern können. Zweitens kann die Verfügbarkeit gemessen werden, also wie viele Artikel nicht vorrätig sind, obwohl sie auf Lager sein sollten.

Warum gibt es diese zwei Ansätze? In einem Versandhandel können wir den Prozentsatz der Kunden ermitteln, die nicht bedient werden können, weil ein Produkt fehlt. In einem Ladengeschäft hingegen, in dem Kunden direkt die Regale durchsuchen, gibt es keine Bestellungen. Wir wissen also nicht, ob ein Kunde einen Artikel genommen hätte, der nicht vorrätig ist.

Im ersten Fall wird die Verfügbarkeit anhand von Fehlbeständen gemessen (es fehlt ein Artikel, den wir gerne anbieten würden). Im zweiten Fall wird die Verfügbarkeit als Maßstab herangezogen (ein gewünschter Artikel ist nicht vorrätig).

Wie beeinflusst der Servicelevel den Bestand?

Die Produktverfügbarkeit hat einen direkten Einfluss auf die Bestandsverwaltung, insbesondere auf den Sicherheitsbestand. Wenn wir beispielsweise einen Servicegrad von 99 % anstreben, erfordert dies erhebliche Investitionen in die Verfügbarkeit von Artikeln. Bei Produkten mit stark schwankender Nachfrage oder unzuverlässigen Lieferanten führt dies zu einem sehr hohen Sicherheitsbestand, der für das Unternehmen finanziell belastend sein kann.

Welcher Zusammenhang besteht zwischen Service Level und Sicherheitsbestand?

Das Verständnis der Beziehung zwischen Sicherheitsbestand und Serviceniveau ist für Unternehmen, die ihre Rentabilität steigern möchten, von entscheidender Bedeutung. Um den Absatz zu sichern und Risiken zu minimieren, müssen Unternehmen sicherstellen, dass die richtigen Produkte zur richtigen Zeit, in der richtigen Menge und am richtigen Ort verfügbar sind.

Theoretisch ist es einfach, die benötigten Einheiten zu beschaffen, um den Zyklus aus Vorlaufzeit und Einkaufsfrequenz abzudecken. In der Praxis treten jedoch zwei wesentliche Unsicherheiten auf: die Zuverlässigkeit der Lieferanten und die Schwankungen der Nachfrage. Wenn diese Variablen in der Planung nicht angemessen berücksichtigt werden, sind Fehl- oder Überbestände unvermeidlich. Der Sicherheitsbestand dient dabei als Puffer, um Stockouts zu verhindern.

Wie wird der Sicherheitsbestand berechnet?

Abhängig vom angestrebten Servicegrad gibt es verschiedene Methoden zur Berechnung des Sicherheitsbestands. Eine vereinfachte und in der Bestandsverwaltung gängige Formel lautet:

Sicherheitsbestand = Z-Score x √Standardabweichung des Durchlaufzeitbedarfs x Durchschnittlicher Durchlaufzeitbedarf

Der Z-Faktor wird aus einer Normalverteilungstabelle entsprechend dem gewünschten Servicegrad abgeleitet. Das gewünschte Serviceniveau bestimmt somit den Z-Faktor.

Einkäufer und Disponenten können verschiedene Formeln nutzen, um den Sicherheitsbestand in einer Tabellenkalkulation zu berechnen. Diese manuellen Berechnungen sind jedoch aufwändig und ineffizient. Eine spezialisierte Software für die Bestandsoptimierung schafft Abhilfe und berechnet den Sicherheitsbestand nicht nur in Sekundenschnelle, sondern verwendet auch statistische Modelle mit unterschiedlichen Variablen, um gezielte und präzisere Ergebnisse zu liefern.

Wie beeinflusst der Servicegrad das Sortiment?

Die Differenzierung nach Servicegrad ist ein wesentlicher Schritt zur Sortimentsoptimierung. Es ist entscheidend, für jede Produktgruppe und für jeden Bestand festzulegen, welches Serviceniveau angestrebt wird.

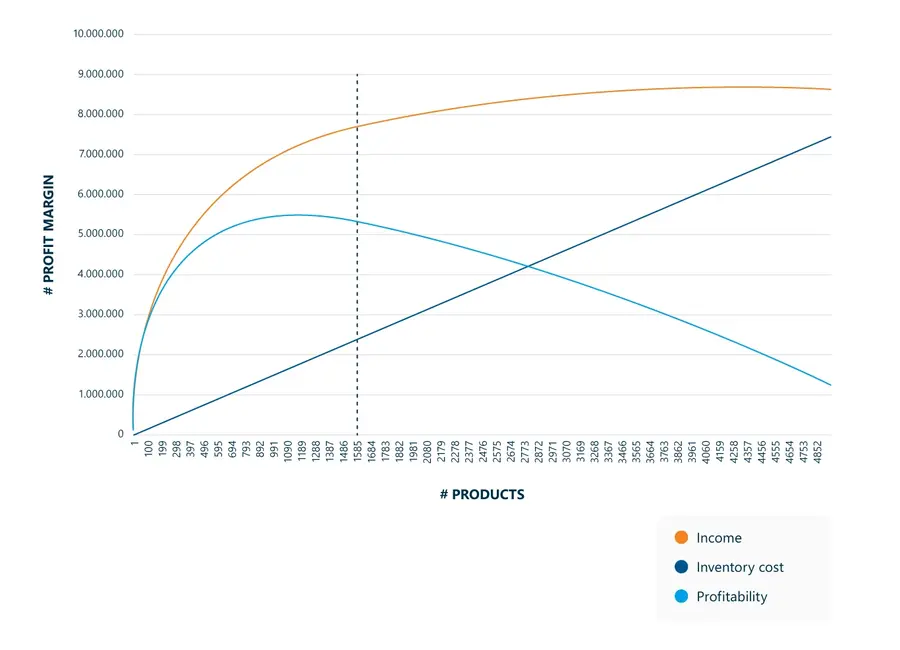

Folgende Darstellung veranschaulicht, die Differenzierung nach Leistungsniveau: Auf der horizontalen Achse zeigt sich die Breite des Sortiments, also die Vielfalt unseres Produktportfolios. Auf der vertikalen Achse steht, vereinfacht gesagt, der Ertrag, den uns das Sortiment einbringt.

Die orange Linie zeigt, dass wenige Produkte einen Großteil der Einnahmen generieren, während die Kurve allmählich abflacht, bis sie den Punkt erreicht, an dem eine Erweiterung des Sortiments keine zusätzlichen Einnahmen mehr bringt.

Die dunkelblaue Linie stellt die Kosten dar, die mit der Verwaltung dieses Sortiments verbunden sind. Mit jeder Sortimentserweiterung steigen die Kosten für Lagerhaltung und Verwaltung.

Die hellblaue Linie zeigt die tatsächliche Rentabilität des Sortiments.

Ein Super-A-Artikel hat ein anderes Servicelevel-Ziel als ein Long-Tail-Artikel, was sich deutlich auf den Sicherheitsbestand und das investierte Betriebskapital auswirkt.

Es gibt verschiedene Ansätze, das Servicelevel für jede Referenzgruppe festzulegen. Zunächst gilt es zu entscheiden, ob für die Produktsegmentierung ein oder mehrere Kriterien herangezogen werden. Optimal ist die Verwendung von maximal zwei Kriterien. Wird nur ein Kriterium gewählt, bietet sich die ABC-Klassifikation nach Umsatz oder Marge an.

Wie können Servicelevels optimiert werden

Die Optimierung des Servicelevels ist nicht einfach und in der Regel branchenspezifisch. Die Analyse ist recht komplex und die Herausforderung liegt in dem zu betrachtenden Zeitraum.

Kunden reagieren je nach Produkt unterschiedlich empfindlich auf Fehlmengen und Vorlaufzeiten, sodass das optimale Serviceniveau für jedes Produkt individuell festgelegt werden muss. In der Regel werden jedoch Näherungswerte verwendet, um die Komplexität der Berechnung für jede einzelne SKU zu verringern.

In der Regel ist die Kundenzufriedenheit umso höher, je höher das Serviceniveau ist.

Es gibt jedoch Umgebungen, in denen der Kunde weiß, dass er nicht mit einem hohen Serviceniveau rechnen kann. Denken wir an ein Outlet-Geschäft, so ist dem Kunden bewusst, dass er nicht alle Artikel in allen Größen finden wird. Der Grund dafür ist, dass der reduzierte Preis, den er bezahlt, das schlechte Serviceniveau kompensiert.

Beim Einkauf in einem Luxusgeschäft und dem Bezahlen eines hohen Preises wird erwartet, dass das gewünschte Produkt in allen Größen und Farben verfügbar ist. Sollte es nicht vorrätig sein, rechnet der Kunde damit, dass es zeitnah nachbestellt wird.

Ähnlich verhält es sich bei Käufen in Elektronikgeschäften, wo Kunden, auch ohne eine feste Marke im Kopf, damit rechnen, das gesuchte Produkt sofort mitnehmen zu können. Bei der Markteinführung begehrter Produkte, wie etwa eines neuen iPhone-Modells oder der PlayStation 5, sinkt das Serviceniveau jedoch oft deutlich, was von den Kunden meist toleriert wird.

Servicelevel-FAQs

Was bedeutet Servicelevel in der Lieferkette?

Das Servicelevel in der Lieferkette beschreibt die Fähigkeit eines Unternehmens, die Anforderungen und Erwartungen seiner Kunden zuverlässig zu erfüllen. Es umfasst die rechtzeitige Verfügbarkeit von Produkten oder Dienstleistungen am richtigen Ort, die Einhaltung von Qualitätsstandards sowie ein positives Kundenerlebnis.

Welche Vor- und Nachteile sind mit einem hohen Servicelevel verbunden?

Eine hohe Produktverfügbarkeit steigert die Kundenzufriedenheit und stärkt das Markenimage, führt jedoch zu höheren Lager- und Betriebskosten sowie dem Risiko veralteter Bestände durch Überlagerung.

Welche Vor- und Nachteile sind mit einem niedrigen Servicelevel verbunden?

Ein niedriges Serviceniveau kann die Kosten senken, indem Lagerbestände reduziert und die Logistik vereinfacht werden. Eine mangelnde Produktverfügbarkeit erhöht dies das Risiko von unzufriedenen Kunden, Kundenabwanderung und Rufschädigung führen kann. Zudem kann es das Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber besser aufgestellten Unternehmen beeinträchtigen.

Welcher Zusammenhang besteht zwischen Servicelevel und Sicherheitsbestand?

Ein höheres Serviceniveau erfordert einen höheren Sicherheitsbestand, um die Produktverfügbarkeit auch bei Nachfragespitzen oder Unsicherheiten gewährleisten zu können. Ein niedrigeres Serviceniveau erfordert weniger Bestand, erhöht jedoch das Risiko von Lieferengpässen und sinkender Kundenzufriedenheit.