Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis- Trumps Zölle und ihre Auswirkungen auf die globale Lieferkette

- Trumps Zölle: Welche Zölle könnten erhoben werden?

- Europäische Sektoren am stärksten von Trumps Zöllen betroffen

- Auswirkungen von Trumps Zöllen auf die globalen und europäischen Lieferketten

- Trumps Zölle: je nach Land sehr unterschiedliche Auswirkungen

- Exporte aus Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien und den Niederlanden in die USA

- Fazit: höheres Risiko für Deutschland und Italien, mäßiges Risiko für Spanien und die Niederlande

- FAQs zu Trumps Zöllen

Überblick

Die von Donald Trump geplanten neuen Zölle auf Importe, insbesondere mit Fokus auf die Automobil-, Maschinenbau- und Chemiesektoren der EU, dürften globale Supply Chains erheblich stören, Sourcing-Änderungen und lokale Produktion beschleunigen und das größte Risiko für Länder wie Deutschland und Italien darstellen.

Donald Trump hat bereits im Wahlkampf unmissverständlich klargemacht, dass er im Falle einer Rückkehr ins Weiße Haus erneut eine protektionistische Handelspolitik verfolgen würde. Sämtliche Äußerungen und Ankündigungen seit Beginn seiner politischen Karriere deuten darauf hin, dass er diese Linie konsequent fortsetzen möchte.

Während seiner ersten Amtszeit initiierte Trump einen Handelskonflikt mit China und belegte Importe wie Stahl, Aluminium und ausgewählte europäische Agrarprodukte mit Strafzöllen. Für eine mögliche zweite Amtszeit sind nun noch weitreichendere und ambitioniertere Maßnahmen angekündigt – mit potenziell tiefgreifenden Auswirkungen auf die globale Lieferkette.

In diesem Artikel analysieren wir, welche Folgen die von Trump geplanten Importzölle insbesondere für zentrale Wirtschaftssektoren der Europäischen Union haben könnten.

Trumps Zölle: Welche Zölle könnten erhoben werden?

Trump hat angekündigt, drastische Zollmaßnahmen zum zentralen Bestandteil seiner wirtschaftspolitischen Agenda zu machen. Zwar schwanken seine Aussagen teils deutlich und wirken mitunter widersprüchlich, doch lassen sich mehrere konkrete Handlungslinien erkennen:

Globale “reziproke” Zölle

Dabei geht es Trump nicht nur um die Angleichung bestehender Zölle, sondern auch um die Beseitigung weiterer regulatorischer und steuerlicher Hürden. Besonders im Fokus steht dabei die europäische Mehrwertsteuer, die Trump als wettbewerbsverzerrendes Handelshemmnis betrachtet – obwohl sie in Wirklichkeit eine allgemeine Verbrauchssteuer ist, die gleichermaßen für inländische und ausländische Unternehmen gilt. Dennoch plant er, als Gegenmaßnahme zusätzliche Importzölle zu erheben.

Gezielte Sektoren

Zusätzlich zu allgemeinen Importzöllen erwägt Trump die Einführung eines pauschalen Aufschlags von 25 % auf bestimmte Produktgruppen. Besonders im Fokus stehen dabei der Automobilsektor sowie die Pharmaindustrie. Darüber hinaus wird über eine Wiedereinführung oder Anhebung der bereits 2018 verhängten Zölle auf Stahl (25 %) und Aluminium (10 %) diskutiert.

Europäische Sektoren am stärksten von Trumps Zöllen betroffen

Auch wenn derzeit noch unklar ist, in welcher Form Trump seine Ankündigungen konkret umsetzen wird, lässt sich eines bereits absehen: Einige europäische Wirtschaftssektoren wären besonders stark von protektionistischen Maßnahmen betroffen.

Doch welche Branchen in der EU geraten besonders ins Visier?

Autoindustrie

Der Automobilsektor steht ganz oben auf Trumps Liste potenzieller Zielbranchen. Die Vereinigten Staaten verzeichnen ein deutliches Handelsdefizit mit der EU in diesem Bereich – allen voran mit Deutschland. Ein Importzoll von 25 % auf europäische Fahrzeuge würde die Preise von Marken wie BMW, Mercedes, Audi und Volkswagen auf dem US-Markt erheblich verteuern und damit einen zentralen Pfeiler des transatlantischen Handels empfindlich treffen.

Angesichts der Tatsache, dass der Automobil-, Chemie- und Maschinenbau zusammen nahezu 70 % des gesamten Handelsvolumens zwischen der EU und den USA ausmachen, hätte eine Eskalation im Automobilsektor weitreichende wirtschaftliche Folgen. Besonders Deutschland – als größter europäischer Autoexporteur – wäre von solchen Maßnahmen stark betroffen.

Maschinen und Investitionsgüter

Auch der Maschinen- und Elektrotechniksektor könnte ins Fadenkreuz der US-Zollpolitik geraten. Europa ist ein bedeutender Lieferant von Industriemaschinen und Bauteilen, insbesondere aus Deutschland, Italien, Frankreich und Spanien. Strafzölle würden die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Exporteure spürbar beeinträchtigen.

Chemische und pharmazeutische Industrie

Chemikalien, Pharmazeutika und Medikamente gehören zu den wichtigsten europäischen Exporten in die USA. Trump hat Pharmazeutika ausdrücklich als Kandidaten für neue Zölle genannt. Eine hohe Abgabe würde europäische Medikamente in den USA verteuern und könnte sogar die Lieferketten im Gesundheitswesen unterbrechen.

Stahl, Aluminium und Metalle

Die europäische Stahlindustrie war bereits 2018 mit den von Trump verhängten Zöllen von 25% auf Stahl und 10% auf Aluminium konfrontiert. Es ist wahrscheinlich, dass die zweite Trump-Administration diese Zölle wieder einführen oder sogar noch verschärfen wird.

Luxusgüter und Mode

Europa ist führend bei Luxusprodukten (Mode, Schmuck, Kosmetika, hochwertige Autos). Analysten gehen davon aus, dass europäische Luxusmarken, die stark vom US-Markt abhängig sind, auch von Trumps Importzöllen betroffen sind. Allerdings haben viele Luxus- und Modeunternehmen das Risiko durch die Gründung von Tochtergesellschaften und Produktionsstätten in den USA gemildert.

Agrar- und Lebensmittelindustrie

Obwohl sich Trumps neue protektionistische Agenda auf Industriesektoren konzentriert, ist die europäische Agrar- und Lebensmittelindustrie nicht immun gegen Risiken. Ikonische EU-Produkte – Käse, Öle, Weine, Wurstwaren, Schokolade und mehr – könnten betroffen sein.

Auswirkungen von Trumps Zöllen auf die globalen und europäischen Lieferketten

Die Verhängung von Zöllen wird wahrscheinlich nicht nur die bilateralen Handelsströme mit den USA stören, sondern auch die Dynamik der globalen Lieferketten als Ganzes. Einige mögliche Auswirkungen und Anpassungen in der Wertschöpfungskette, die uns begegnen könnten, sind:

Neukonfiguration der Beschaffung

US-Importeure werden sich nach billigeren Alternativen umsehen, um Zölle zu vermeiden. Wenn ein europäisches Produkt 10-25% teurer wird, könnte es durch Lieferanten aus Ländern ersetzt werden, die entweder nicht oder weniger betroffen sind. So könnte ein US-Unternehmen, das spanische Maschinen kauft, versuchen, diese aus Mexiko oder der Türkei zu beziehen oder sie sogar vor Ort in den USA zu produzieren, um die EU-Zölle zu umgehen.

Gesteigerte lokale Produktion

Viele europäische multinationale Unternehmen könnten ihre Pläne beschleunigen, einen Teil ihrer Produktion in die USA zu verlagern, um Zölle zu vermeiden. Tatsächlich haben mehrere EU-Firmen in den letzten Jahren in US-Fabriken investiert.

Druck auf Preise und Inflation

Ein wichtiger Aspekt ist, dass Zölle wie eine Steuer wirken, die in der Regel an den Endverbraucher im Importland weitergegeben wird. Wenn sich Vorleistungen oder Fertigwaren aufgrund von Zöllen verteuern, wird ein Teil der zusätzlichen Kosten auf die Einzelhandelspreise übertragen. Dies könnte den Inflationsdruck in den USA erhöhen, der in letzter Zeit bereits hoch war.

Fragmentierung der globalen Lieferkette

Ein von Analysten hervorgehobenes Risiko ist, dass eine solche groß angelegte protektionistische Politik zu einer Fragmentierung der Märkte führen und ein Szenario von Handelsblöcken schaffen könnte. In diesem Szenario würde jeder Block wahrscheinlich innerhalb seines Einflussbereichs einkaufen (Friendshoring). So könnte Europa beispielsweise weniger US-Produkte kaufen (falls es zu Vergeltungsmaßnahmen kommt) und interne oder alternative Bezugsquellen bei anderen Verbündeten suchen, während die USA die europäischen Käufe zugunsten einheimischer Lieferanten oder Länder mit Handelsabkommen reduzieren würden.

Trumps Zölle: je nach Land sehr unterschiedliche Auswirkungen

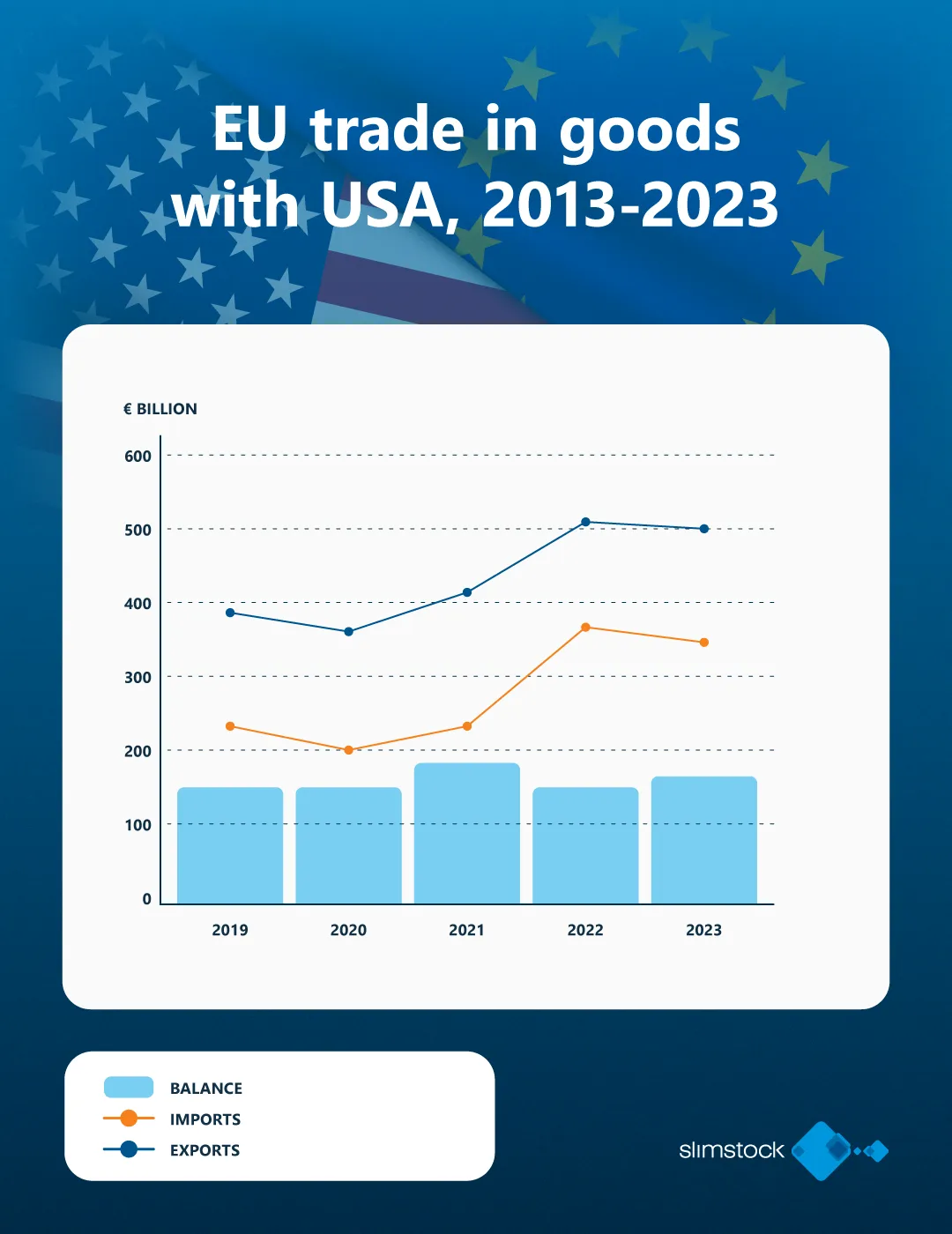

Die US-Zölle auf EU-Importe werden sich sehr unterschiedlich auf die verschiedenen Länder auswirken, die die Union bilden. Die Handelsbeziehungen zwischen der EU und den USA sind die fruchtbarsten der Welt. Jährlich werden Waren und Dienstleistungen im Wert von 1 Billion Euro ausgetauschtrund. Im Jahr 2023 waren die USA das wichtigste Ziel für EU-Warenexporte (19,7 % der gesamten Nicht-EU-Exporte) und die EU verzeichnete einen Warenhandelsüberschuss mit den USA von rund 156 Milliarden Euro.

Dieser Handel ist jedoch nicht gleichmäßig verteilt: Einige Länder (wie Deutschland und Italien) sind stark vom US-Markt abhängig und erzielen hohe Überschüsse, während andere (wie die Niederlande und Spanien) mehr aus den USA importieren als sie exportieren und Handelsdefizite aufweisen.

Exporte aus Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien und den Niederlanden in die USA

Die Exporte in die USA variieren stark zwischen den europäischen Ländern. Deutschland ist der größte europäische Exporteur mit Waren im Wert von rund 157 Milliarden Euro im Jahr 2023, mehr als doppelt so viel wie Italien, das 67 Milliarden Euro exportierte. Irland folgt mit 51,6 Milliarden Euro, auch wenn es nicht zu den fünf analysierten Ländern gehört, fällt es aufgrund seiner starken US-Abhängigkeit auf. Frankreich exportierte Waren im Wert von etwa 43,9 Milliarden Euro, die Niederlande etwa 40,5 Milliarden und Spanien etwa 18,9 Milliarden Euro.

Nicht nur der absolute Exportwert unterscheidet sich, sondern auch die Bedeutung des US-Marktes. Für Deutschland und Italien gehen fast 22% ihrer Nicht-EU-Exporte in die USA, während Frankreich und Spanien mit 16% bzw. 13% weniger abhängig sind. Spanien hat den geringsten Anteil an Nicht-EU-Exporten in die USA, was darauf hinweist, dass seine Wirtschaft stärker auf andere Märkte, insbesondere die EU, fokussiert ist.

Fazit: höheres Risiko für Deutschland und Italien, mäßiges Risiko für Spanien und die Niederlande

Für Deutschland (und in geringerem Maße auch für Italien) besteht ein hohes Risiko aufgrund ihres beträchtlichen Handelsüberschusses mit den USA, und ihre wichtigsten Exportsektoren (Automobil, Maschinen, Chemikalien) wären direkt von Zöllen betroffen. Frankreich nimmt eine mittlere Position ein, mit einigen empfindlichen Sektoren, aber einer geringeren Gesamtabhängigkeit. Die Niederlande und Spanien, die Handelsdefizite mit den USA haben und bei ihren Exporten weniger stark vom US-Markt abhängig sind, würden weniger unter einem Rückgang der US-Verkäufe leiden. Dennoch könnten sie mit Kollateralschäden konfrontiert werden, wie z.B. einer geringeren Hafenaktivität oder möglichen Vergeltungszöllen der EU, die die Kosten für Importe, von denen sie abhängig sind, erhöhen könnten.

Diese Heterogenität erklärt, warum die EU als Ganzes eine Verhandlungslösung anstrebt, auch wenn sie die unterschiedlichen nationalen Interessen ihrer Mitglieder ausgleichen muss. Dennoch gibt es einen gemeinsamen Nenner aller EU-Länder: die feste Überzeugung, dass ein Handelskrieg für alle nachteilig wäre.

FAQs zu Trumps Zöllen

Was sind Trumps Zölle?

Trumps Zölle beziehen sich auf die von US-Präsident Donald Trump im Rahmen seiner protektionistischen Handelspolitik auf bestimmte Importe erhobenen Steuern. Diese Zölle sollten das Handelsdefizit verringern und die inländische Produktion fördern, indem sie ausländische Waren teurer machten.

Warum verhängt Trump Zölle gegen die Europäische Union?

Trump verhängt im Rahmen seiner “America First”-Handelsstrategie Zölle gegen die EU. Er ist der Ansicht, dass die EU unfaire Handelspraktiken verfolgt, wie z.B. die europäische Mehrwertsteuer, die er als Hindernis für US-Exporte ansieht. Mit diesen Zöllen soll das Handelsungleichgewicht beseitigt und die EU dazu gebracht werden, günstigere Bedingungen mit den USA auszuhandeln.

Wie wirken sich Trumps Zölle auf den Welthandel aus?

Trumps Zölle stören den globalen Handel, indem sie die Lieferketten beeinträchtigen. Besonders Länder wie Deutschland und Italien, die stark auf Exporte in die USA angewiesen sind, geraten unter wirtschaftlichen Druck. Zudem haben die Zölle Vergeltungsmaßnahmen anderer Länder ausgelöst, was den internationalen Handel weiter erschwert.

Wie wirken sich Trumps Zölle auf die US-Wirtschaft aus?

Trumps Zölle sollen die US-Industrie schützen und Arbeitsplätze schaffen, doch sie führen zu höheren Preisen für viele Konsumgüter in den USA. Zudem belasten sie die globalen Lieferketten und verteuern die Materialkosten für US-Hersteller, die auf importierte Rohstoffe und Produkte angewiesen sind.